近日,广工集成电路学院“神经形态人工突触器件”本科生团队在国际高影响因子期刊发表新成果,研发“光子突触晶体管(PST)”技术。它把“感光+初算+记忆”装进同一枚器件,给“相机镜头”装上一个小小“前端大脑”

传统摄像头更像“信息搬运工”,把海量图像原封不动地送去后台,系统要在数据里再筛选分析。人眼的视网膜则更加“聪明”,在成像瞬间完成初步整理,只把“重点信息”高效传给大脑。团队受此启发,设计“光子突触晶体管(PST)”,模仿人眼能力,让感光、计算、记忆三位一体在同一器件内完成“感算融合”,边看边算、就地提取关键信息。

学校的科研导师制给本科生一张“进入前沿”的通行证,“能力梯度培养 + 资源精准供给”并行把“不敢碰的科研”变成“能且优的实践”,导师双向选择确保师徒适配,实验室 24 小时开放,跨年级共享科研资源库,解决本科生“想科研却无门”的硬件瓶颈。

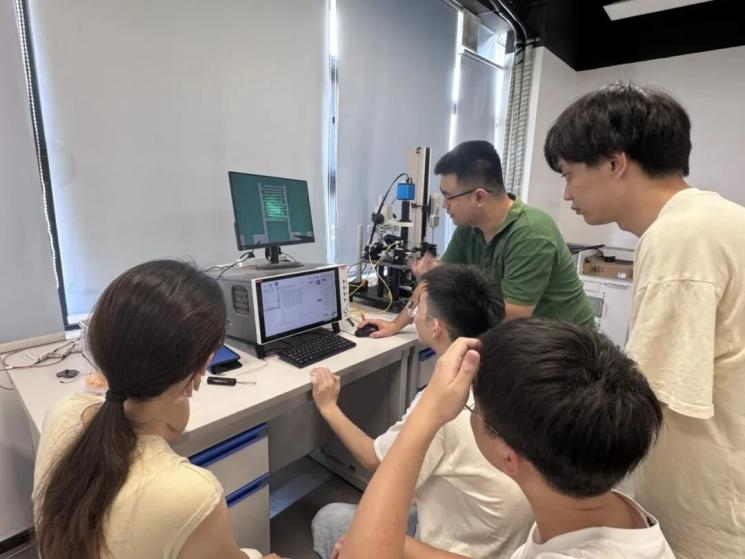

导师在给学生进行指导。(广东工业大学供图)

在培育路径上,导师采用“三阶递进式”指导法,即以“文献导航”建立学术坐标,通过导师精选前沿文献引导学生建立学术阅读框架;以“实验室实战”掌握标准流程,导师亲授实验技能带领“避坑”;以“课题实战”赋予“子课题负责人”身份,通过考核的学生在可控范围内可独立推进研究。

“本科生做科研最大的难点是时间,成果需要时间与反复试错,我们只能在课余做测试与实验,所以更需要团队协作与高效沟通。”论文第一作者2022级微电子科学与工程专业赵志远说。

【纠错】 【责任编辑:李幸子】