新华网广州11月2日电(黄玫 陈凯昊 刘贻泳)“时代精神耀香江”之大国建造主题活动近日在香港启动,向香港市民介绍和展示中国建筑的悠久历史与新时代中国建造的伟大成就。港珠澳大桥等重大工程,让香港市民领略了大国建造的风采。新华网近期走访广州南沙及香港科技大学(广州)(筹)(下称“港科大(广州)”),从这项大国工程出发,探讨粤港融合的新态势。

香港科技大学(广州)(筹)现场。新华网 伍嘉炜 摄

起南海之滨,育天下之才。港科大(广州)是粤港澳全面合作示范区南沙区的重点建设项目,位于广州市南沙区,是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来获批筹设的首个具有法人资格的内地与香港合作办学机构,预计2022年9月可达到开学标准。

港科大(广州)副校长吴景深表示,希望港科大(广州)将来能够成为一条融合粤港两地的纽带,一道真正的桥梁,让港科大(广州)成为港澳青年实地考察、体会内地发展,进而投入祖国发展建设大局的第一站。

大国建造 工程建设进入倒计时

从2020年11月动工,到2022年3月计划全面完工,并将在5月竣工验收移交校方,港科大(广州)项目一期工程的建设时间紧、工期短、责任重。

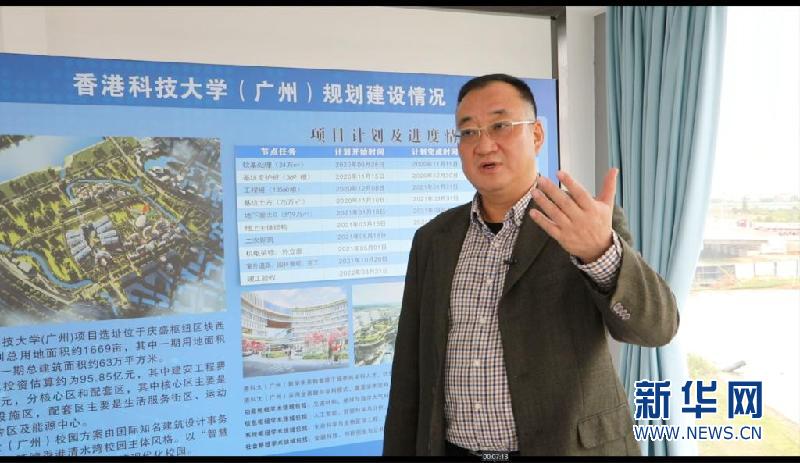

南沙新区产业园区开发建设管理局局长张乐春。新华网 伍嘉炜 摄

南沙新区产业园区开发建设管理局局长张乐春称,港科大(广州)项目需要在17个月内完成60亿元的工程量,平均每月完成投资3.5亿元,高峰期每月完成投资7亿元。从工程量、施工难度上来说,他们完成了此前“不可能完成”的任务,这与粤港密切合作是分不开的。

非常之器,必待非常之功。港科大(广州)的顺利建设依靠两样“法宝”:一是积极配合,产业园管理局配合港方自主组建设计团队,并克服了时差、疫情时期交通不便等困难。二是充分尊重,在道路交通和管理模式方面充分尊重港方的要求,严格执行港方和内地的标准,同时达到两者的要求。

“项目在施工过程中遇到、解决的问题,能够归纳形成一个规范模式,无论从技术或价值观融合的角度来看,对粤港进一步合作都具有相当大的参考价值。”南沙新区产业园区开发建设管理局总经济师冯恒文表示。

粤港融合 与时代同频共振

敢为人先,是粤港澳大湾区血脉中流淌的基因。2019年9月,港科大(广州)获教育部批准筹备设立,是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布以来获批筹设的首个具有法人资格的内地与香港合作办学机构。港科大(广州)成为粤港合作、粤港青年融合的试点,为未来提供了一个新的方向。

港科大(广州)的设立具有开创性,可以为粤港两地搭建一条高速通道。在这条高速通道上,香港青年不再需要适应饮食、教育等的不同,可以实现香港与内地之间的无缝切换,以融合之姿,近距离地感受粤港澳大湾区的建设、国家发展的节奏。

香港科技大学(广州)(筹)副校长吴景深。新华网 伍嘉炜 摄

吴景深介绍,在顶层设计阶段,港科大(广州)在学位学科设置、校园文化建设、生活环境体验的规划过程中,把吸引更多港澳青年和留学生到广州求学、就业、创业作为重要考虑因素。具体做法包括:两校学分互认、课程共享等,方便港澳学生来港科大(广州)交换和求学。同时,学校将在校园生活、两校交通、文体活动等方面,创造对港澳青年有吸引力的“微环境”,让他们在广州求学没有“违和感”。

“我们学校愿意在这方面多花心思,真正地把纽带和桥梁建立起来,然后把这种影响力传播开来。”吴景深说。

与时代同呼吸,与国家共命运。港科大(广州)的建设,将加速粤港两地的交流与融合,让香港青年更快融入到粤港澳大湾区的腾飞战略中来。

聚焦未来 应对人类重大挑战及难题

常格不破,人才难得。“我们整个学科设置都变了,没有传统的工科,也没有传统的理科,取而代之的是学科融合的一种枢纽概念。这个枢纽概念融合传统的理科、工科、人文学科、社会学科,来应对未来发展过程中人类面临的重大挑战和解决重大问题。”吴景深阐释了港科大(广州)在学科设置上独特的枢纽概念。

港科大(广州)开创性地采用了枢纽(Hub)架构模式,下设功能、信息、系统、社会四个枢纽,与香港科技大学深厚的传统学科根基相辅相成,共同构成“香港科技大学2.0”。港科大(广州)的枢纽(Hub)、学域(Thrust)设置高度契合南沙及广州未来发展的产业生态,以及“工业革命4.0”的方向,促进“产学研”及知识转移,在吸引国际人才、推动创新创业、自主培养人才、促进“人心相通”等方面发挥独特作用。

张乐春称,港科大(广州)将依托南沙的全制造业资源,加速科研成果的转化和孵化,为大湾区未来的智能制造业注入新的动能。

时代之问,中国之答。吴景深表示:“以粤港澳大湾区发展、国家发展,乃至全人类奔向共同美好生活过程中遇到的重大问题为牵引,香港科技大学2.0将进行高等教育的范式改革,开展综合性科学研究,培养科技领军人才,致力建成为粤港澳大湾区和国家创新驱动发展所需高端人才的培养基地!”